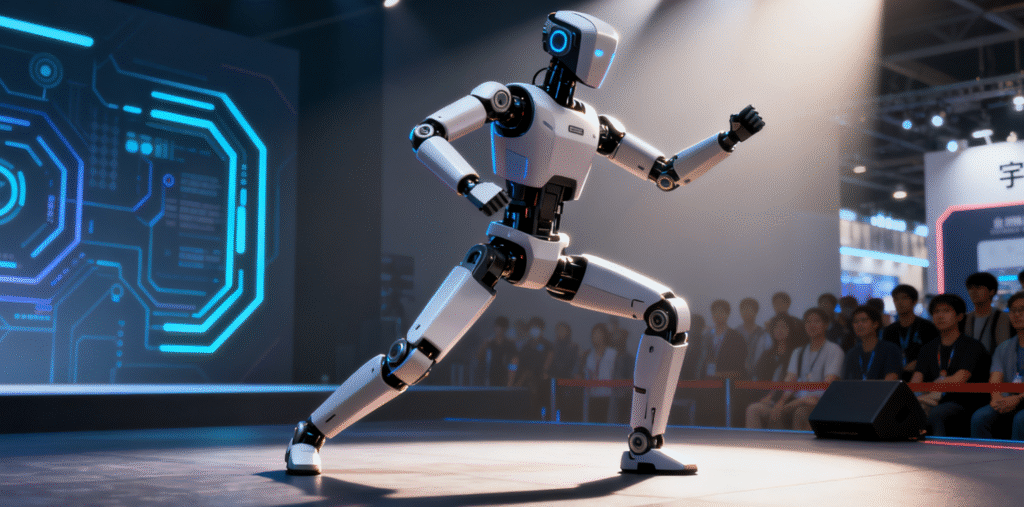

人形機器人風潮席捲全球科技圈,但MIT專家直言現階段雙手靈活性不足如同「昂貴擺設」。究竟資本追捧與技術現實間的落差有多大?台灣供應鏈如何掌握這波浪潮?

人形機器人在展場中操作咖啡機的畫面/現場直擊

硬體突破卡關 MIT大老點出技術困境

當紅人形機器人Figure 03亮相引發熱議之際,iRobot共同創辦人羅德尼·布魯克斯博士卻投下震撼彈。這位澳洲裔機器人權威在最新部落格《為什麼當代人形機器人學不會靈巧操作》中直言:「數十億美元資金正湧入這個領域,但現階段產品根本無法勝任精細手部動作!」

關鍵問題出在哪?布魯克斯列舉三大死穴:

「機器手掌」構造仍原始

雖然Figure、特斯拉等企業展示影片令人驚艷,但多數產品仍採用平行夾爪或吸盤裝置,離人類手掌精細度差距甚遠。布魯克斯犀利吐槽:「那些演示影片可能有隱藏機關,畢竟從1960年代至今,機械手臂要精準抓握物體還是難題。」AI訓練方法根本性缺陷

主流「端到端學習」讓機器人模仿人類動作影片,但布魯克斯點出致命傷:「操作員戴感應器示範時,根本接收不到真正的手腕回饋訊號!」況且人類皮膚有超過17種觸覺感受器,機器人當前傳感技術僅能模擬不到10%行走安全仍存隱憂

「想像150公斤的鐵疙瘩在辦公室走動,萬一跌倒砸到人怎麼辦?」雙足動態平衡的風險評估機制,目前仍是各大廠不敢觸碰的禁忌話題。

製造業生產線常見的工業機械手臂/資料畫面

訂單暴衝的背後 供應鏈暗藏商機

儘管專家示警,市場熱度卻持續飆升。光是今年Q3,中國區人形機器人訂單就從千萬級跳漲至億新台幣規模:

- 智元精靈G2拿下龍旗科技萬台框架訂單,首批應用在平板產線組裝

- 優必選Walker S2獲得2.5億採購合約,主打自動換電系統

- Hugging Face迷你版機器人開放預購五天即破百萬美元業績

更值得留意的是,連日本軟銀都斥資54億美元吃下ABB機器人事業部。創辦人孫正義直言:「下個主戰場就是物理型AI!」這波熱潮中,台灣供應鏈的減速機、伺服馬達與精密軸承已成國際大廠搶購標的。

台灣團隊開發的協作型機械手臂/概念模擬圖

務實路線崛起 工業場景先行

ABB中國區總裁韓晨受訪時坦言:「與其追求完全人形,不如先聚焦特定工業場景。」現在各家策略明顯分化:

- 消費級產品主打教育陪伴功能,迴避精細操作限制

- 工業版本鎖定半導體廠與物流倉儲,用輪式底盤取代雙足行走

- 特化機種如Tesla Optimus專攻汽車生產線單一工序

布魯克斯預言:「15年後滿街機器人,但長相可能超乎想像。」當熱錢持續湧入,或許務實派的「半人形解決方案」會比理想派更快進入你我的生活場域。

手機巴士

手機巴士